2025年 活動報告詳細

| 9月 5日(金) 改善の原則:『E・C・R・S』について |

製造業を中心とした生産性向上活動の有効な手法として、『IE(Industrial Engineering)』をご存知な方もいらっしゃると思います。

IEには、現状分析においては、数多くの手法が紹介され、活用されています。一方、改善案を構想する際には、参考となる改善の原則は、唯一、『E・C・R・S』しかないと言っても過言ではないと思います。

これまで、企業様との生産性向上プロジェクトの振り返りで、多くの方から、この考え方がとても勉強になったとおしゃっていただきました。

そこで、簡単に、『E・C・R・S』を紹介させていただきたいと思います。『E・C・R・S』の4つの英文字は、それぞれの英語の頭文字を表現したものになります。

① 排除(Eliminate) ・ムダな作業をなくしたら

・不必要なものをなくしたら

例:離れている前後工程を直結化して、工程間搬送を排除

② 結合(Combine) ・まとめてみたら

・組み合わせてみたら

・同時に行ったら

例:孔あけ刃具+面取り刃具 ⇒ 複合刃具(一発加工)

③ 交換(Rearrange) ・順序を入れかえたら

・他のやり方に変えたら

例:ライン組立方式 ⇒ 一人セル組立方式

④ 単純化(Simplify) ・自動化

例:自動搬送システム(現状のやり方の置き換え)

一般に、改善案の構想は、改善効果の大きい『E』から、すなわち、E→C→R→Sの順に改善内容の検討・実施することで、適切な優先順位で現場改善を実践することができます。

ちなみに、前職にて、組立工場の製造技術者だったころ、自動化を担当していた時期がありました。現場のニーズを十分に確認しないまま、自動倉庫・自動搬送車などを導入しました。結果、数年後、手作りの簡易自動化以外は、現場によって、処分されてしまった苦い経験があります。

以上、ご参考になれば幸いです。

合同会社ベストブレーン浜松 池谷 太志

| 7月 28日(月) 経営改善のキックオフを実施しました |

業 種: 自動車部品製造(機械加工)

規 模: 従業員70名

テーマ: 改善キックオフ

浜松地区の製造業は元気をなくしている。

リーマン以前は加工品出荷高で全国ベスト10の都市にランクインしていた。

正に「ものづくりの街」だった。

それが、今、淋しくなっている。

なんとか以前のように元気な街になって欲しいと、私達も、頑張っている。

メイン産業である自動車業界は1990年代をピークに、それ以降、国内生産量は低下し続けている。

カーメーカーは連携をし、構造改革で凌いでいる。

なのに、その下のサプライヤーは以前のままである。やっていけるはずがない。だから強い企業に淘汰されていくのは仕方ない。・・・私たちはそう思っている。

けれども、良いものを持っているのに、それをフルに活用していないくて、苦しんでいる会社もある。

「磨けば立派になる」、「本気になって力出せば回復する」・・・そんな会社は「モノづくりの街」を支えて欲しいと思っている。

今日は、そんな会社の「全社一丸になって改善に取り組む」ためのキックオフである。

自分たちの位置を知り、後がないことを理解する。

会社の方向性(なりたい姿)を確認し、自分を燃やして貰う。

燃えたら、自分の目標を立て、それを宣誓して貰う。

それを、全部、3時間の中で実施した。

社長さんの強い意志と、幹部社員の底に閉まってあったガンバリのお陰で、とっても良いスタートが切れた。

私達6人のスタッフ(チームコンサル)も、全力で支援していくことを約束しました。

文責: BBH代表 大石勝美

| 5月 14日(水) 個別原価 |

静岡県西部地区は昔からものづくりの盛んな地区であり、輸送機器を中心とした製造業が多いのが特徴です。それら事業者からのご支援依頼で多いのが、「売上を増やすにはどうしたらよいか」と「効率を上げてコストを下げるにはどうしたらよいか」です。目的はいずれも競争環境が厳しさを増す中でいかに利益を確保するか、もしくは赤字体質から脱却するかです。特に昨今は受注量が減少する一方、コストの急上昇に伴い小規模企業を中心に多くの中小企業者が同じ悩みを抱えています。そのような事業者支援において、最近感じた事が「原価」について以外と分かっていない事業者が多いということです。言うまでもなく企業は何らかの「製品」もしくは「サービス」を提供し対価を得て、適正な利益を得ることで事業を継続しています。

その際重要なことは提供している「製品」もしくは「サービス」の原価を正確に把握していることです。販路開拓・新分野進出・生産性向上・コストダウン・事業計画策定等、支援メニューは多々ありますが、支援に際してのスタートは現状把握です。その中でも自分たちの提供しているモノの本当の原価を正確に把握することです。しかしながら頭で解っていてもそれが出来ていない事業者が多いのも事実です。売価の元になる原価が実際原価と乖離しているために量を確保しても金額が増えない事業者の特徴と理由を最近の支援事例から考えてみました。事例の事業者はいずれも製造業(輸送部品等の加工)です。

<正確に原価が把握されていない事業者の特徴と理由>

➀長年同じ見積基準で売価変更することがなく原価自体を計算したことがなかった。

②原価算出に必要な生産データがない(データをとっていない)。

③必要データはあるものの有効に活用されていない(データ取りはしていても集計・まとめがされていない)。

④原価分析する人間もしくは部署がない。

といったようなものです。

以上はいずれも多くの下請け事業者にみられる特徴ですが、長年の経営・商慣習の中で見過ごされてきたものです。

原価計算の目的には

➀財務諸表作成(売上原価、製品、仕掛品の評価)

②価格計算(売値の決定)

③原価管理(標準原価設定と実際原価比較による原価低減)

④原価比較(業界内で自社原価の位置づけー業界平均との比較)

⑤予算作成(売上計画・利益計画作成と実績管理)

⑥経営意思決定(設備投資、新製品開発等)

等、いろいろありますが、日々の経営活動では②、③、④が極めて大きな意味を持ちます。その際、費用項目全体(材料費・労務費・製造経費)の原価把握はもちろんですが、個々の製品の個別原価の把握は売先に直接関係するため大変重要です。原価計算は生産諸データ(品目毎の生産数、稼働時間・工数・サイクルタイム・材料代等)および間接費の負荷配分等を加味して行い、算出単位も業界によって異なります。

昨今の物価高騰に伴い、原価の大きい要素である材料費・労務費・経費(特に光熱費)が上がっています。中小企業の人材確保のための賃上げを図るため、国は価格転嫁に向けた諸施策を講じています。収益改善には自社でのコストダウン施策と価格交渉の両面からのアプローチが必要であり、その前提として自社製品の個別原価把握の重要性は一層増していると思います。

ベストブレーン浜松 増井 週司

| 4月 21日(月) コンサル雑記 |

4⽉の半ばを過ぎて桜の開花前線は⻘森県へと北上し、来週後半には北海道へ上陸するものと思います。以前に松前城や函館五稜郭公園の桜を⾒に⾏った事が有りますが、実に趣が有りました。⼀度は桜前線に沿って九州から北海道へと花⾒と温泉三昧の旅を夢⾒ていますが、野暮⽤に追われ何時になるやら⾒当がつきません。

さて、67歳で44年間勤めた会社と縁が切れ、個⼈で合同会社を⽴上げて経営コンサルの仕事を始めてから丸5年が経ちました。会社員時代は、⽉の半分が海外出張、4分の1が国内出張で、残りの4分の1が袋井の⼯場での勤務とほとんどで、地元(県⻄部)の企業さんや⾃治体とのお付き合いは有りませんでした。この間家族は30年程こちらに暮らしており、周りの皆さんには何かとお世話になりました。従い、退職後は少しでもこの地域に貢献出来ないか(地元の中⼩企業さんのお⼿伝いが出来ないか)と思い、(多少は⼼得のある)経営コンサルの仕事を始めました。以下にこの5年間の気付き述べます。

現在の静岡県⻄部のビジネス環境は⾮常に厳しい状況に有ります。特に⾃動⾞関連企業が多く、国内⽣産の減少や⾃動⾞そのものの技術⾰

新で従来までの経営⼿法(親企業の⾔われた通りにものづくりを⾏う)が通⽤しない時代になりました。加えてトランプ関税が発動し、⾃動⾞産業の先⾏きは益々不透明になって⾏きます。

中⼩企業の成否は、経営者(社⻑)の考え⽅、意志や経営努⼒が⾮常に⼤きな割合を占めますが、これに加えて従業員と⼀体となった企業運営が求められます。如何に全社的(社員に共感される)な⽬標を定め、情報を共有し、前向きに進める事が出来るかが鍵になります。

この5年間で⻄部地区の100社以上の中⼩企業さんを⾒て来ました。上⼿くいっている企業さんには以下の特徴が⾒られました。

・経営⽅針が明確で、社⻑にやる気があり、部下に仕事を任せ、どんどん前に仕事を進めている

・他社が出来ない技術・技能(特別な設備の導⼊、熟練技能者の確保、複合技術の保有)を保有し、客先から仕事を頼んで来る

・得意分野を絞り、リソースをそこに集中し、品質・価格・納期で差別化が⾏われている

・経営者⾃⾝が細かい配慮、⽬配りをし、会社全体が⾼効率で稼働している

⼀⽅上⼿くいってない企業さんには以下を強く感じました。

・経営者に理念・⽅針が無く、従来通りのやり⽅を漠然と続けている

・⾊々思いはあるが、決断⼒が無く、現状を変えられ無い

・従業員をまとめられず、経営者⾃⾝で何でもやろうとする

今後⽇本に於ける製造業は諸物価の⾼騰や⼈⼿不⾜が更に進み、より難しい局⾯を迎える事になります。起業家では無く、親や親類の企業を引き継いだ2世や3世の経営者には経営センスが無い中で経営を引き受けざるを得なかった⽅も多くおります。その様な⽅がこの難しい時代に上⼿く会社経営をする事⾃体に無理があると感じます。他所に迷惑を掛ける前にM&Aや⾃主廃業について真剣に考える事も重要な経営判断と⾔えます。

勿論⽴派に経営され⼗分な利益を出されている経営者を数多く居られる訳ですが、⼀般的には⾮常に厳しい経済環境になって来ていると⾃覚して、企業経営に当たる事が重要に感じます。

今まで携わって来た企業さんは勿論、どの企業さんも経営が改善し、成功して頂く事が⼀番良い訳ですが、経済環境がより厳しくなる中で益々経営が苦しくなるものと思います。頭を切り替え、思い切った経営を⾏うチャンスと捉え、⾏動して頂きたと思っています。

今後も少しでもお役に⽴てる様に進めて⾏きます。

藤⽥博孝

04/19/25

| 4月 1日(月) 事業承継について |

最近はテレビや新聞などでも事業承継が話題になることがあります。本日はその事業承継を取り上げてみたいと思います。

事業承継は、会社の経営権を先代の経営者が次の経営者に引き渡すことです。つまり後継者が会社の経営資源を引継ぐことを指します。

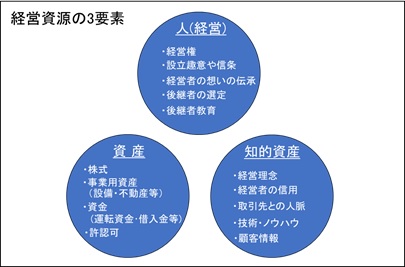

その引継ぐべき経営資源は、企業が経営を行う上で活用する有形あるいは無形の資源のことで、「人(経営)」、{資産」、「「知的資産」の3つの要素から構成されています。

人(経営)は、経営者の権利や信条など経営者に関連する要素です。資産は、株式や設備など会社の持つ権利や財産です。知的資産は、経営理念や信用、技術、ノウハウ、固有情報などです。

図1

事業承継というと、人(経営)の交代が取りざたされますが、資産の承継、知的資産の承継はとても重要です。特に知的資産は目に見えにくいものですが企業の競争力の源泉となるものです。

事業承継においては、これら経営資源を後継者に確実に引渡していくため個々の要素を可視化し計画的に引継いていくことがポイントになりますが、その有効な手段とされているのが事業承継計画です。事業承継計画は経営者と後継者が協力して作りあげていくもので、計画策定の目的は次のようになります。

① 事業承継を確実に進めるために、どのタイミングで、誰に対して、何をすべきかを明確にする

② 関係者(経営者、後継者、家族など)が情報を共有することで、同じ認識で事業承継を進めていけるようにする

③ 事業承継後の従業員の処遇(右腕の発掘・育成など)や取引先との付き合い方を明確にする

事業承継計画書のフォームを 【図2】に示します。

計画書は 基本方針、事業計画、会社、現経営者、後継者、備考の6項目で構成されます。

基本方針から見ていきましょう。

基本方針

基本方針は、事業承継における主要事項として ①誰に対して事業承継を行うのか ②経営者交代時期・前任者の代表者交代後の役割などの、代表者交代に関する事項 ③代表者交代後の会社の方向性や経営に関する事項など を記載します。

事業計画

事業計画は、①目標とする売上高 ②目標とする経常利益 を会社の事業計画を基に後継者の意向などを考慮して記載します。

会社

会社は、定款や株式に関する特記事項のほか、新店舗の開設、新商品の準備や販売開始、個人事業から株式会社への変更等 会社に関連する事項を記載します。

現経営者

現経営者は、現経営者の状況や事業承継の取組みです。

具体的には、①年齢 ②役職 ③関係者の理解を得るための社内や社外に対する取組み ④原型者が行う後継者教育 ⑤株式や財産の分配等に関する方針 ⑥持株の比率 などを記載します。

後継者

後継者は、後継者の状況や事業承継の取組みです。

具体的には、①年齢 ②役職 ③後継者教育に関する社内・社での取組み ④持株の比率などを記載します。

備考は、その他の項目での状況や特記事項を記載します。

以上が事業承継計画ですが、これら計画を通して会社の持つ経営資源を確実に後継者に引継ぎ、更に会社の成長に繋げていきたいものです。

(補足)文中の事業承継計画書は、静岡県事業承継引き継ぎ支援センターで使用の書式を活用させていただきました。

文責:小西兼幸

| 3月 10日(月) コンサル閑話 |

私事で恐縮ですが、自身の人生に関し考え方の一側面をご紹介させていただきます。私は、製造業38年間のサラリーマン生活(第1ステージ)を経て、個人事業主(第2ステージ)として10年目を迎えております。今回改めて、第2ステージに入る時点での自分の考え方・生き方を振り返ってみました。読者の方々(経営者様)におかれましては、何がしかの「気づき」の一助となれば幸甚です。

(1)人生80年を見据えて

長寿命化が進み人生80年が当たり前となっている現在、一般的なサラリーマンにとって、定年後の生き方をどうするかは重要課題の1つとなっています。私も例外に漏れず、このテーマを30歳代前半頃から真剣に考えてきました。書籍を介して先賢から学び、模索する中で得られた結論は、「一度しかない人生。生涯勉強、生涯現役!」、「人生の定年(仮に80歳)を設定し、それまでに残された時間を安易な惰性に走ることなく、体力の続く限り現役として突っ走る。ゆっくりするのは死んでからでよい。」という生き方に終着しました。

「生涯現役」とは、「生涯、社会に役立つ仕事にこだわり、責任を持って継続する」ということであり、私の中では一般的なボランティアやライフワークとは一線を画しています。仕事に対し責任を持つことで、妥協を許さず、よって見返りとしての適正な収入を得ることのできる、いわゆる『現役』の状態」を意味します。80歳までそのような生き方をするためには、自分を様々な角度から磨き続けられる仕組みが必要となります。

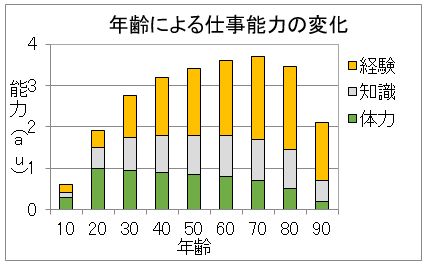

現役を維持するための必要条件として「仕事能力」を定義し、「仕事能力は、体力・知識・経験の3要素のトータル和で表現できる」との仮説を立てました。

グラフは、年齢と仕事能力の関係(私個人の考えるイメージ)を示しています。グラフから、①要素ごとの年齢分布のピークは異なっていること、②トータルでのピークは70歳付近にあること、③一般的に考えられているよりも高年齢側にシフトしていること、また、④80歳になろうとも50歳と同程度の仕事能力を維持できること、に気づきました。これが80歳を定年と設定した私の人生観の根拠となっています。

人生は「まさか」の連続といわれます。「まさか」に備えること、自分でできるリスクマネジメントとして、私は生涯自分自身を環境変化に適応させ磨き続ける道を選びました。田中真澄氏の言われる凡人のための弱者の戦略「コツコツと日々継続」を愚直に実践するのみです。

「これから通る今日の道、新しい道、通り直しの出来ぬ道」(道のうた:森川りう)の詩の一節です。私は50歳を過ぎてから、「人生に日限があること、残り時間との競争であること」を強烈に意識し出しました。

(2)人生の第2ステージを生き抜くために

人生の後半から終盤をより強く生き抜くためには、健康を維持することと共に、今までに蓄積してきた知識+経験に対し、不足部分を補いながらアウトプットしていく努力が欠かせません。一般的に、欧米的な考え方(人は楽しむために仕事をする)と日本的な考え方(人は仕事をすることで楽しむ)があると言われていますが、私の場合は典型的な日本的な考え方と生き方を選択しました。

①心をつくるクセ

「心構えは、どんなに磨いても毎朝ゼロになる能力である。毎朝起きたら歯を磨くように、心構えも毎日磨き直さなければならない。」 田中真澄氏のこの言葉を肝に銘じ、「行動のクセ」だけでなく「考え方のクセ」についても、健康維持のための早起きやジョギングと同様、毎朝の振り返りを通して実践し磨いていきます。

②PSR(Personal Social Responsibility)の定義と実践

近年重視されてきたCSR(Corporate Social Responsibility)は以下のように定義されています。「企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をすること」。それに対し、私はあえて、PSR(Personal Social Responsibility)というものを以下に定義し、実践を決意しました。「自分の利益を追求するだけでなく、残された生涯が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(地域にてお世話になった方々、関係を持たせていただいている企業・自治体・人々)からの要求に対して信頼で応え、適切な発言および行動をとること」。

そのためには、田中真澄氏の言われるように、サラリーマンの考え方を脱却し、ホスピタリティの考え方「1年365日、1日24時間、何時でも何でもどうぞ」に少しずつでも転換していく必要があります。これを実現するためには、サービス業に徹する必要があり、自身だけでなく家族の協力と犠牲を伴うため、プライベートないくつかのハードルを越える必要のあることは覚悟しなければなりません。

「豊かだから与えるのではない、与えるから豊かになる」(道のうた:森川りう)。言うは易しだが、どこまで実行できるのやら?最終的に体力勝負の域にまでは到達したいと考えます。

(3)夢をカナエル

「夢を持ち、その夢を実現すべく燃えることができるのは、全生物の中でも人間だけである。天から授かったこの能力をフルに発揮する人生を送りたいものである。」『小さな人生論』(藤尾秀昭)の中での言葉です。今までも考えていたことではありましたが、明言されショックでした。人間、夢を追い続けることなくして生涯を終えるわけにはいかないのです。自分にとっての夢は何だろうと考えた時、それがまさしく人生の第2ステージの姿そのものになります。新しい情報へのワクワク感や企業様からの刺激であり、そしてそれらの延長線上に氷山の一角として見え隠れするが全体の姿を見せることのない未だ見ぬプロコン像、未知の世界へのあくなき冒険心であるのかもしれません。あるいはまた、『青春』(ウルマン)の詩にあるように、「優れた創造力、逞しき意思、炎ゆる情熱、怯懦(きょうだ)を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心」、このような心の様相である青春と同意語なのかもしれません。青春のただ中こそ、夢を追いかけるに相応しいということです。

人生80年を1日24時間に例えますと、私の生涯は既に17:30を過ぎ、陽が暮れようとする時間帯にさしかかっています。人生のタイムアップ24:00までは残り6.5時間。第2ステージ自体の時間帯は長くはないのですが、それを迎えるに当たり、心に十分な栄養をとることで第1ステージでの疲れをリフレッシュし、目の前を真直ぐに見据え、かくしゃくたる80歳の定年を迎えられるよう、1日1日を積み重ねていく覚悟です。

「希望と感謝と反省の日を重ねつつ、わが生涯を意義深く」(道のうた:森川りう)。自分を取り囲む全ての世界に対し、精一杯のお返しのできる生き様でありたいと切に願う次第です。

※参考:「中小企業診断士の合格・開業体験記」(2013.4 同友館、第2章第4節(後藤))

文責: 後藤泰山

| 2月 20日(木) 倉庫管理について |

2024年問題として物流業務が取り上げられ、運転者不足に焦点が当てられていますが、幾つかの企業をお手伝いする中で物流業務として倉庫業務に問題を抱える企業が多い事を感じています。今回は倉庫業務について考えてみます。

倉庫・物流業務の問題点

- ある工場では、治工具の置き場所が決まっておらず、作業者が工場内を探し回っている。

- ある工場では、仕掛品が工程の廻りに置かれている。一見、モノを運ぶ工数がなく便利に思われるが、通路が塞がれていて工場全体の効率を見ると低下している。

- ある工場では、完成品の倉庫(置き場所)が存在するが、その倉庫の中を見ると雑然と置かれていて、出荷すべき製品を取り出すのに他の製品を移動してからでないと出荷できない。

等の問題を経験しました。実務を運用している作業者は自分の業務を遂行することに集中して、モノの管理については余り関心がないように思えます。

問題解決の方向性

問題を解決するためには

- 治工具、材料、仕掛品、製品の置き場所をまずは明確にすることが必要と考えます。

ただ置き場所を決めるだけでなく、置き場所の区分けとか棚の設置など、保管場所の管理が重要と考えます。置き場所として治工具や仕掛品について工程の近くに置き場所を設けて効率化を図り、さら棚番管理を導入して棚とモノを結び付け、必ず同じ場所に格納する習慣づけが重要になると考えます。

- その為に5Sの徹底です。

・ 整理 (セイリ) 不要なものを捨てること

・ 整頓 (セイトン) 使いやすく並べて表示をすること

・ 清掃 (セイソウ) きれいに掃除をしながら、あわせて点検すること

・ 清潔 (セイケツ) きれいな状態を維持すること

・ 躾 (シツケ) きれいに使うように習慣づけること

5Sを徹底することによって決められた場所にモノを置き、通路を確保したり、探す時間を短縮でき、工場の生産性向上を図ることができます。

- 在庫管理と結び付けた置き場所管理を行なう必要があります。

工場ではモノの管理として棚卸に時間を掛けています。やはり在庫管理には工数が掛かる厄介な問題です。そこで、棚番管理によるモノの置き場所の徹底と、置き場所が決まれば、現品カードにて入出庫管理を徹底することで在庫正確性を高めることができます。

- 倉庫業務を行なう上の問題として人手不足が挙げられます。しかし、IT技術、ロボット技術の進歩により、倉庫業務の機械化を図ることが可能になりました。

◆入荷業務ではハンディターミナルを活用して省力化を図り、庫内保管場所への移動は自動搬送機を活用できます。入荷検品も入荷したモノをバケット入れると自動重量検査を行なう機械もあります。

図1.自動搬送機

◆保管業務として各棚に棚表示器を取付、どの製品が何個格納されているかを表すことが出来ます。

図2.棚表示機

◆ピッキングとしては大がかりな装置として自動ピッキングを行なうことも可能ですが、棚表示機とピッキングカートを組み合わせたピッキングの仕組みも可能です。ピッキングカートにはタブレットを取付けてピッキング製品と個数を明示することによって間違いなくピッキングが可能になります。

図3.ピッキングカート

◆出荷時の検品としてRFIDを活用して正しい出荷が行われているか確認することも可能です。

図4・RFID読取り装置

以上のような装置を組み合わせるとによって倉庫業務の省力化と物流の正確性を高めることが可能になります。

まとめ

製造業としてモノづくりに投資する事が主体となりますが、業務効率を考えた場合に倉庫業務、物流業務の改善を図ることが工場全体の効率化に繋がると確信しております。

2025年2月20日

BBH 小野 哲